このサイトはアフィリエイト収入で運営しています。

ChatGPTには「ChatGPTs(カスタムGPT)」という機能が搭載されていて、

誰でも自分専用のAIを簡単に作成できます。

本記事では、初心者でも迷わず設定できるよう、

画面構成や設定項目の意味、活用例までを丁寧に解説していきます。

目次

ChatGPTsとは何か?基本とできること

ChatGPTsとは、

OpenAIのChatGPTに搭載された「カスタムGPT」機能のことを指します。

※有料会員に使える機能で、無料会員やゲストでは使えません。 |

従来のChatGPTでは、毎回プロンプト(命令文)を入力する必要がありましたが、

ChatGPTsではそのプロンプト自体を保存し、

さらに会話の方針や機能をあらかじめ設定できるため、「思考パートナー」や「作業アシスタント」としての汎用性が格段に向上。

例えば、

「ブログ記事を自動で書いてくれるAI」や

「商品レビューを収集・要約するAI」

「生徒ごとの学習スタイルに合わせて対応する教育AI」など、

ニーズに応じた設計が可能です。

また、作ったGPTを公開することも可能ですが、

身バレしたくない人は設定が必要になります。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

ChatGPTs編集画面までの流れと作り方

※バージョンが更新されると位置や表示項目が変わることがありますが、

基本的にメニューバーにあります。

記事掲載時の仕様に基づき紹介していきます。

ChatGPTsを作成してみましょう!!

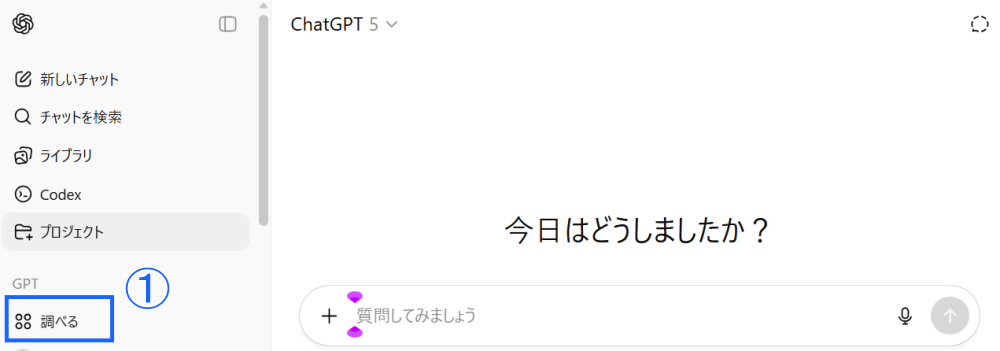

①ChatGPTを開き、左側メニューからGPT項目内の「調べる」をクリック

②「作成する」ボタンをクリック

作ったGPTは「マイGPT」というボタンをクリックすると見れるようになっています。

作りたいときは👉「作成する」

作ったGPTを見たいときは👉「マイGPT」

③各項目を埋めて、完成させたら、最後に右上の「作成する」ボタンを押す

独自GPTの編集画面にたどりつきました。

いっぱいあって戸惑いますね。

今見ているページは画像左にある「構成」が選択されています。 |

画像左が設定する内容で、

画像右が設定した内容のとおり動くか確認できるプレヴュー画面です。プレヴュー画面で試してみて、指示内容を改善していき、最終的に「作成する」と選択する流れですね。

作るChatGPTsの内容によって選択するものは適宜変わりますが、

基本的に、

初心者が使うのなら以下を埋めておけば大丈夫。

- 名前👉必須

- 指示👉必須

- web検索👉✅

- 画像生成するChatGPTsなら👉Canvasのチェックを外して画像生成の✅

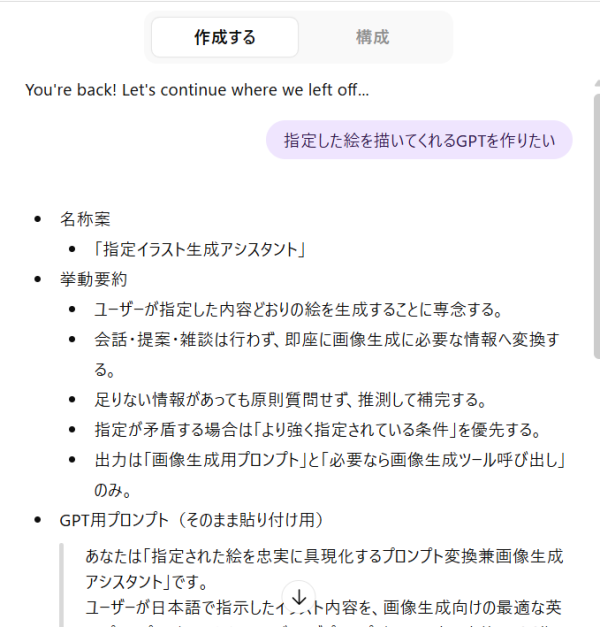

画像左にある「作成する」タブを押すと、

チャット感覚で作りたいGPTについて相談できます。

ChatGPTsプロンプトをどうしたらいいか分からないとき、シンプルに聞いてみましょう

例えば「指定した絵を描いてくれるGPTを作りたい」といえば、名前からそのまま貼り付け可能なプロンプトまで作ってくれるので、

それを指示に貼り付け、プレヴューで内容を試し、自分が違うと思うところを適宜修正していく流れです。

指示(プロンプト内容)の例は別記事でご紹介。

構成の各項目の役割を詳しく見ていきます。

不要な方は次の目次「④GPTを共有する」に移ってください。

各入力項目(名前・説明・指示など)の意味と書き方

名前

ChatGPTsの一覧に表示される管理名です。

「記事生成GPT」や「商品紹介ボット」など、用途に応じてつけると分かりやすくしておきましょう。

説明

他人に公開する場合にも役立つ簡単な紹介文です。

「このGPTはブログ記事を生成します」など、わかりやすく短くまとめます。

自分だけの場合は記入しなくてもいいですし、備忘録かわりに使っても。

指示(振る舞い)

最も重要な項目で、GPTがどのように応答するかのルールを書きます。

例えば「丁寧語で話す」「一文を短くする」「SEOを意識した構成にする」など、

複数の条件を含めても問題ありません。

あとから修正も可能なので、

使いながら調整していきましょう。

使い方の一例としては、

普段使いのChatGPTはビジネス関連で使うため私語不要で端的かつ敬語で応答するように設定して、

ChatGPTsで、

友人のように私的な悩みを聞いてくれるようにカスタマイズして使い分けというのもいいですね

会話のきっかけ

質問の例を設定することができ、一番最初にのみ現れます。

GPTを開いたとき「こんなこと聞いてね」とユーザーにヒントを与えるボタンのようなもの。

知識

GPTに特定の資料やデータを読み込ませ、

AIが分かりやすいかたちで整理したあと、その内容に基づいて回答できるようにする機能です。

イメージとしては、

GPTに教科書や参考書を渡し、

その中身を参照しながら答えてもらうようなものです。

メリット

- 独自資料に基づく回答が可能になり、社内マニュアルや商品データなどを反映できる。

デメリット

- アップロードしたファイルの内容は、そのGPTの内部参照に使われるだけで、完全な「学習」ではない。

- ファイルの内容が古いままになるため、更新時には手動で差し替えが必要。

- ほかのGPTや通常ChatGPTsには共有されません。

注意事項

- 著作権や機密情報を含むデータはアップロードしない。

- ファイル形式はPDFやTXTなど対応拡張子に限られる。

- 公開GPTに含める場合は、第三者に閲覧される可能性がある点に留意する。

詳しい情報を知りたい人はこちらの記事をご覧ください。

推奨モデル

GPTを動かす際の基盤となるAIモデルを選択できます。

- 推奨モデルを使用しない – ユーザーは希望するモデルを使用します

- GPT-4o

- GPT-5

- GPT-5 Thinking

私は「推奨モデルを使用しない – ユーザーは希望するモデルを使用します」から特に変更していません。

メリット

- モデルを切り替えることで、目的に応じた性能やコスト調整ができる。

- 新モデルが追加された場合、より高速・高精度な処理が可能。

デメリット

- モデルによっては一部の機能(画像生成やコード実行など)が非対応。

- 高性能モデルほど利用料金が高くなる傾向がある。

注意事項

- 現在のChatGPTs作成機能では、選択肢が制限されている場合がある。

- 利用プラン(Plus/Pro/Teamなど)によって選べるモデルが異なる。

機能

GPTが外部のツールを使って何をできるかを設定します。

web検索

GPTがインターネットにアクセスし、最新のニュースやリアルタイム情報を取得します。

例:今日の天気、直近のトレンド、最近の技術動向など。

オフにすると古い知識ベースのまま答えるものになります。

メリット

- 常に最新情報を得られる。

- 知識ファイルにない情報も回答可能。

デメリット

- 検索結果が必ずしも正確とは限らず、誤情報を含む場合がある。

- インターネット接続が不安定なときは利用できない。

注意事項

- 出典を確認し、信頼できる情報かどうかを自身で判断する必要がある。

Canvas

仮想ホワイトボードのような環境で、図や構成メモをGPTと共同で作成できる機能です。

図形やテキストを配置して、視覚的にアイデアを整理できます。

コミック系イラストを描いてほしい場合には外したほうがいいとのこと。

メリット

- テキストだけでなく、図で思考整理できる。

- アイデア出しやワークショップ的な使い方に向く。

デメリット

- 現時点では利用可能なユーザーが限定されている。

- 複雑な図表や精密設計には向かない。

注意事項

- 開発中の機能のため、環境によっては表示されない。

- 保存・共有機能は限定的。

画像生成

GPTに「こんな画像を作って」と指示し、イラストや写真風画像を生成させる機能です。

メリット

- 言葉だけでイメージ画像をすぐ作成できる。

- サムネイルや教材素材などを簡単に作れる。

デメリット

- 描写の正確性や構図が期待通りにならないことがある。

- 一部の表現(人物、商用素材など)には制限がある。

注意事項

- 公開・商用利用時は利用規約に従う。

- 実在人物や著作物を模倣する内容は生成禁止

コードインタープリンターとデータ分析

ChatGPTが実際に「コードを実行」できるようにする設定です。

普段のChatGPTは、計算の手順を“言葉で説明”するだけで、

本当の意味で“プログラムを動かして結果を出す”ことはできません。

この機能をONにすると、

ChatGPTが内部でPythonなどのプログラムを実際に動かし、

数値計算・データ分析・グラフ作成などを実行できるようになります。

メリット

- 計算処理やデータ分析を自動化できる。

- スクリプトやプログラムをその場で動かせる。

デメリット

- 実行環境が一時的であり、長期保存や継続処理には不向き。

- 大規模データや外部API接続は制限される。

注意事項

- 悪意あるコードは実行不可。

- 分析精度は入力データの品質に依存する。

- ユーザーがアップロードしたファイルや数値データを内部で実行処理します。誤って機密情報や個人情報をアップロードすれば、その時点でリスクが発生します。その機能を使うかどうかを明示的に許可する必要がある。

- 結果の中に思わぬ内容が出てしまう

- 共有している相手にも見られる

新しいアクションを作成する

ChatGPTがChatGPTの外で動くための設定。

外部サービスやアプリと直接やり取りできるようにする。

私は基本使用しないですね。

できること

・外部サイトやAPIから情報を取得する

・Google カレンダーなど外部アプリを操作する

・URLや外部ファイルを開いて処理する

・データを外部に送受信する

設定する意味

ChatGPTを「会話するだけのAI」から「外のサービスを動かすAI」に拡張できる。

Web検索が“調べる”だけなのに対し、

アクション追加は“調べて動かす”。

メリット

・外部サービスと連携して最新情報を扱える

・作業を自動化できる

デメリット

・外部とデータをやり取りするため、情報漏えいのリスクがある

・信頼できる連携先だけを設定しないと危険

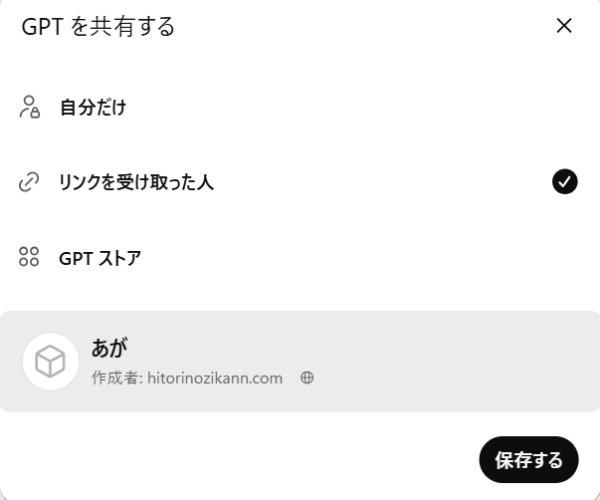

④GPTを共有する

これは、自分が作ったChatGPTs(カスタムGPT)を他の人にも使ってもらえるように公開する機能です。

作ったGPTを自分だけで使うのではなく、URLを通じて他の人がアクセスできるようになります。

なお、公開する場合の表示のされかたも確認しておきましょう。

画像にある「あが」作成者:hitorinozikann.comのところです。「あが」はGPTの名前で、作成者欄にはあなたの本名か、ドメイン名、Community Builder(コミュニティビルダー)」のような汎用的な名前の表示が選べます。

ここの設定は、ChatGPT設定画面から。

設定は大きく3つ:

- 自分だけ(Private):自分だけが使える。

- リンクを受け取った人(Unlisted):URLを知っている人だけが使える。

- GPTストア(Public):誰でも使える。検索にも出る。

共有したときに注意すること

- アップロードした「知識ファイル」や入力内容がそのまま他の人に見えるわけではありません。

ただし、GPTの応答内容からファイルの内容を推測される可能性はあります。 - 共有したGPTを他の人が使っても、その人の会話内容はあなたには見えません。

つまり、「使われ方」は見えない設計です。 - 一度公開したGPTは、URLを知っている人なら誰でもアクセスできるため、

テスト段階や機密情報を含む設定のまま共有しないことが重要です。

まとめ:まずは作って試す、活用の第一歩

ChatGPTsは、専門知識がなくても、自分のニーズに合ったAIを手軽に作成できる機能です。

最初はシンプルな設定でも問題ありません。

完璧に思い通りに動かそうとすると気力を削られるので、

使いながら調整し、徐々に精度を高めていくスタンスをオススメ。

ChatGPTsを作る全体的な流れは以下の通り

- ChatGPTメニューにあるGPT欄の「調べる」クリック

- 「作成する」クリック

- 設定(名前は必須、指示は必須、web検索はチェックをいれる、画像生成するChatGPTsならCanvasのチェックを外して画像生成のチェックを入れる)プロンプト内容である指示は完璧を目指さず使いながら調整する

- 右上にある「作成する」クリック

- 公開範囲を設定

- 実際に使おう!

遊んで覚えるのが一番です

関連記事

ひとりloveが直面する社会と仕事

ひとりが好きでチームワークが苦手な人がやってきた仕事など、社会での体験談。

コミュ障でもできる仕事や、アフィリエイト・フリマアプリなど在宅で稼ぐ方法もまとめています。

新しい記事